L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri

IBS.it, l'altro eCommerce

Via Gemito

Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).

Grazie per la tua recensione!

Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti

Altre offerte vendute e spedite dai nostri venditori

Promo attive (0)

"Via Gemito" è la storia di un uomo che se non avesse avuto una famiglia sarebbe diventato un grande pittore, questa almeno sarà la convinzione di tutta la sua vita. Federì è un artista, ma deve fare il ferroviere, e al mondo non potrà mai perdonare il destino scelto per lui. E se la prende con la moglie, una donna soffocata nel ruolo di sarta e madre, e con i figli. Ed è uno di loro, il primogenito, a raccontare questa figura di padre verboso e rancoroso, violento con le mani e con le parole.

Venditore:

Informazioni:

Spedizione a mezzo corriere (tracciabile) 3-5 giorni. Si fa presente che i libri usati in vendita potrebbero presentare: sottolineature (con matita o con evidenziatore),ingiallimento delle pagine, copertina con leggere abrasioni oppure fascicoli e allegati multimediali non disponibili.

Indice

Le prime frasi

IL PAVONE

Quando mio padre mi disse di aver picchiato mia madre una volta sola durante i ventitré anni del loro matrimonio, nemmeno gli risposi. Era parecchio che non obiettavo più niente ai suoi racconti pieni di avvenimenti, date e dettagli tutti inventati. Da ragazzo lo consideravo un bugiardo e mi vergognavo come se le sue bugie mi appartenessero. Ora, da grande, mi sembrava che non mentisse affatto. Credeva che le sue parole fossero in grado di rifare i fatti secondo i desideri o i rimorsi.

Qualche giorno dopo, però, quella sua puntigliosa precisazione mi ritornò in mente. All'inizio provai disagio, poi un fastidio crescente, quindi la voglia di attaccarmi al telefono e gridargli: "Sì? Una sola volta? E le botte che mi ricordo io fino a poco prima della sua morte cos'erano, carezze?".

Naturalmente non gli telefonai. Pur recitando da decenni il ruolo del figlio devoto, avevo già trovato il modo di dargli sufficienti dispiaceri. E poi non serviva a niente aggredirlo frontalmente. Avrebbe dischiuso la bocca perplesso, come faceva quando gli accadeva qualcosa di imprevisto, per oppormi subito dopo il tono mite che riservava a noi figli ed elencarmi soffertamente in interurbana le prove inoppugnabili del male che aveva fatto non lui a mia madre, ma mia madre a lui. Perciò pensai: "Si inventi quello che vuole, cosa cambia?".

In realtà mi resi conto che cambiava molto. Cambiavo io, tanto per cominciare, e in un modo che non mi piaceva. Sentii, per esempio, che stavo perdendo la capacità di misurare le parole, arte che fin dall'adolescenza mi ero attribuito con orgoglio. Già la frase che avevo desiderato di gridargli ("E le botte che mi ricordo io fino a poco prima della sua morte cos'erano, carezze?") non era affatto calibrata. Quando provai a scriverla, mi colpì per il suo andamento rozzo e imprudente. Parevo prossimo a esagerazioni non diverse da quelle di mio padre. Sembrava che volessi rinfacciargli urlando che aveva preso a schiaffi e pugni mia madre anche sul letto dell'agonia, botte date con la perizia del pugile dilettante quale lui raccontava di essere stato a soli quindici anni, nella palestra Belfiore al corso Garibaldi.

Era il segnale che bastava il soffio di vecchissime rabbie e paure per farmi perdere saggezza e spingermi a cancellare le distanze che mi ero imposto crescendo. Di fatto, con quella frase avventata, stavo accettando di mescolare i miei brutti sogni alle sue bugie. Gli davo di nuovo credito, acconsentivo a vederlo come si era voluto rappresentare: uno con cui non si scherza, proprio come aveva imparato a essere da ragazzino, quando il campione d'Europa Bruno Frattini gli offriva lo stomaco sul ring dicendogli col sorriso sulle labbra: "Colpisci, Federì! Colpisci coi calci e coi pugni!". Ah quel campione. Gli aveva insegnato che la paura si vince attaccando per primi e picchiando duro, verità che non aveva più dimenticato. Da allora, alla prima occasione, mirava senza preamboli a spezzare le ossa di chiunque volesse mettergli i piedi in testa.

Proprio per essere all'altezza, aveva cominciato ad allenarsi il sabato e la domenica nel circolo sportivo Giulio Luzi. "Giulio Luzi? Non si chiamava Belfiore?" gli chiedevo con un pizzico di malizia. Ma lui rispondeva brusco: "Giulio Luzi, Belfiore, è lo stesso". E seguitava: in quella palestra l'aveva condotto per la prima volta il campione campano dei pesi piuma Raffaele Sacco, che un giorno s'era trovato a passare proprio mentre lui combatteva a calci pugni e morsi con una banda di ragazzi del Rione Ferrovieri che quotidianamente tiravano le pietre a lui e a suo fratello Antonio. Il pugile Sacco, diciottenne, era intervenuto. Aveva tirato quattro cazzotti a chilli figliezòccola e poi, dopo averlo lodato per il suo coraggio, se l'era portato alla Giulio Luzi o Belfiore o quel che si vuole.

Lì mio padre aveva cominciato a tirare di boxe non solo con Raffaele Sacco e con Bruno Frattini, ma anche col pupillo di quest'ultimo, Michele Palermo, col massiccio Centobelli, col piccolo Rojo, tutti campioni. Progressi ne aveva fatti subito. Se ne era reso conto un tale Tammaro che, mentre lui tornava da scuola insieme al fratello Antonio, lo aveva apostrofato a questo modo. "E tu fusse 'nu boxér? Ma non farmi ridere, Federì!". Lui non aveva detto nemmeno una parola, lo aveva semplicemente steso sul marciapiede privo di sensi con un gancio sinistro al mento e poi si era rivolto così a un amico di Tammaro che era rimasto paralizzato dal terrore: "Di' a chistu strunz, quando si sveglia, che la prossima volta non gli rompo solo la faccia ma pur'o culo".

Il culo. Mi spaventava sentire quei racconti. Mi avviliva non saper difendere mio fratello dalla sassaiola delle bande come aveva saputo fare lui col suo da ragazzino. Mi preoccupava andare nel mondo senza saper tirare di boxe. Mi metteva ansia, anche da adulto, come mio padre sapesse rifare con competenza le voci della violenza, le pose, i gesti, sparando pugni e calci all'aria.

Lui invece sembrava godere della sua volontà di ferocia, di come sapeva metterla in atto. Mi raccontava quelle storie per suscitare la mia ammirazione. E certe volte ci riusciva, ma era più frequente un fastidio misto a paura, e durava di più. Come nel caso dei due lustrascarpe di via Milano al Vasto, ore diciannove di un mese estivo. Mio padre, che allora aveva diciassette anni, e suo fratello Antonio, che ne aveva quindici, tornavano dalla palestra di corso Garibaldi. Si era messo a piovere all'improvviso e i due ragazzi - in divisa da sabato fascista, cosa che il mio genitore anche a distanza di decenni sottolineava con fierezza, ritenendo che la divisa gli donasse e lo facesse più temibilmente uomo - erano corsi a ripararsi sotto la pensilina del Teatro Apollo dove c'era già un po' di gente, inclusi i due lustrascarpe. Vocio, acqua, l'odore della polvere bagnata. I lustrascarpe appena li videro li squadrarono ghignando con perfidia. Poi l'uno disse all'altro ad alta voce: "'Sti duie figliezòccola hanno fatto venì a chiovere". Parole brutte, che offendevano i due fratelli, la loro madre, il loro padre, forse persino il nerume menagramo della divisa del fascio.

Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.

Al contrario di molti, ho trovato gravosa la lettura di quest'opera. La voce narrante cerca faticosamente di ricostruire la figura del padre e come questa abbia influenzato il corso della propria esistenza. Lo fa con dolore, in maniera frammentaria, focalizzandosi poco sugli eventi succesivi della propria vita. La figura del padre è onnipresente, le sue gesta sono narrate senza seguire alcuna cronologia. Dunque si procede a macchie di colore, in coerenza con le ambizioni pittoriche di questo padre che l'autore descrive con efficacia: un uomo egocentrico, perennemente insoddisfatto, con un'autopercezione distorta e ambizioni mal supportate dalla capacità di sacrificarsi e ascoltare gli altri. Il problema è passare 400 pagine di lettura in compagnia di un personaggio insopportabile e con una storia che non decolla. Certo c'è un ritratto vivace della Napoli del dopoguerra, ma non basta; alla fine mi ha lasciato poco

Uno dei libri più indigesti che abbia letto negli ultimi anni, prolisso, verboso, a tratti insopportabile. Un padre detestabile, prepotente al punto da risultarmi disgustoso, soggetto che ha bisogno di un corollario di vittime per stare al mondo. L'ho finito per sfida non senza fatica.

Un capolavoro. Intimista al punto giusto, ma, allo stesso tempo, un perfetto ritratto di una certa Napoli, anche a me così familiare. Chi è cresciuto qui non può che immedesimarsi, commuoversi, a tratti indignarsi..E chi ha altre origini geografiche, se legge tra le righe, può capire molte cose della "napoletanità", sfatare dei miti, trovare delle spiegazioni. Mi ha fatto venir voglia di scrivere!

Recensioni

Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.

recensioni di Barenghi, M. L'Indice del 2000, n. 11

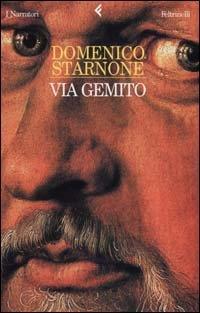

La copertina dell'ultimo libro di Domenico Starnone, Via Gemito, riproduce un dipinto. Che però nulla ha a che fare con il pittore e scultore napoletano Vincenzo Gemito, cui è intitolata al Vomero la strada dove il narratore vive dai quattro ai quattordici anni (dal 1947 al '57). Si tratta invece di un particolare di un'opera di Dürer, il ritratto di Hyeronimus Holzschuher: un viso barbuto, pensoso, non sereno, dalla canizie incipiente, le iridi chiare, lo sguardo soffuso di un turbamento rattenuto che forse - rifacendosi a una delle parole-chiave del libro - si potrebbe definire la memoria dello sgomento.

Il personaggio centrale di Via Gemito è il padre dell'io narrante, Federico detto "Federì", ferroviere per necessità, pittore di un certo talento, fervido e frustrato. In quella che è per molti versi la scena centrale del romanzo, il narratore bambino posa come modello per I bevitori, la tela più impegnativa della carriera artistica paterna. Poco dopo la madre, invitata a esprimere un parere, nota che il braccio di un'altra figura è troppo lungo. Il padre va su tutte le furie. Il bambino oscilla fra paura e sconcerto. Anche a lui quel braccio era sembrato lungo. Ma che abbia ragione il padre? Che sia l'effetto calcolato d'una singolare perizia pittorica? "Mentiva, mio padre, inventava scuse là per là? O - mi veniva il sospetto, mi viene tuttora - noi due, io e mia madre, sbagliavamo, e sbagliando volevamo mettergli i bastoni fra le ruote ed eravamo davvero per motivi oscuri i principali nemici della sua arte? Non sapevo decidere, ero solo sfinito dall'angoscia. Ormai mi sgomentava essere stato messo in quel quadro". Un autoritratto, dunque, l'immagine della copertina? Può darsi. Sono passati molti anni: il bambino trepidante, immobile nell'atto di versare acqua da una brocca, ora ha la barba grigia. Ma dello sgomento è rimasta una traccia, negli occhi e nel ricordo.

Il libro è dedicato alla madre, Rosa, detta Rusinè, vittima delle frequenti esplosioni di collera del marito: sottomessa e silenziosa, ingiuriata di continuo, non di rado percossa. Il racconto prende avvio proprio dalla rievocazione di questo aspetto della tempestosa vita familiare, con il narratore adulto che ignora sdegnosamente (che vorrebbe sdegnosamente ignorare) le proteste del genitore ormai vecchio e vedovo, intento a convincersi di aver picchiato la moglie una volta sola, in ventitré anni di matrimonio. Ma Domenico (detto, come il nonno, "Mimì") fatica a mantenere le distanze dal padre. E poiché non riesce a dimenticare, si sforza di ricordare. In questo caso, peraltro, la memoria non gli offre se non immagini trascoloranti e confuse, con la madre che fugge scarmigliata per i corridoi di tutte le case della sua vita.

Anche la scena finale del romanzo vede insieme gli stessi tre personaggi; ma questa volta la situazione è affatto diversa. È un gioco fra i genitori, una sorta di freudiana scena primaria. La madre vuole sapere se il padre è stato al mare. Lo afferra, lo lecca sul braccio e sulla spalla per sentire se la pelle sa di sale. Mimì, in un angolo, guarda. Il padre ammicca. Lui chiude gli occhi.

Via Gemito è, prima di ogni altra cosa, il romanzo di un personaggio. E, diciamolo subito, si tratta di uno dei personaggi più memorabili della nostra narrativa degli ultimi anni. Pittore autodidatta, nonché (per breve tempo) pugile dilettante, Federì è prepotente, presuntuoso, sbruffone. La sua parlata è un misto di monologhi torrenziali e di osceni vituperi. Rissoso e sprezzante, trova sempre qualcuno con cui prendersela: i succubi familiari, i prosaici parenti bottegai, i colleghi invidiosi, i critici malevoli. Strafottente ed egocentrico, manipola i fatti di continuo: perfino nel racconto della travagliata nascita del primogenito egli si appropria del ruolo di protagonista, relegando la moglie in una posizione marginale.

Il filo rosso della vita di Federì è una divorante passione per la pittura, manifestatasi in età tenerissima, ostacolata da un padre insensibile e brutale, e coltivata con perseveranza ammirevole, fra molte difficoltà. Ma ai suoi occhi (e nei suoi discorsi) le difficoltà divengono una sequela di trappole e congiure, che lo costringono a una lotta senza tregua per l'affermazione d'un genio misconosciuto. Inutile dire che il rapporto del narratore con il padre è segnato da una forte ambivalenza emotiva: e non solo in virtù del legame oscuro e tenace che inevitabilmente avvince il figlio - la psiche umana funziona così - a un genitore in grado di suscitare in lui tanta ansia. Se da un lato Federì è un despota insoddisfatto e iracondo, dall'altro il suo entusiasmo per l'arte è sincero, il suo talento innegabile (ancorché difficile da valutare), la sua personalità, infine, davvero fuori dal comune: e quando pitta (cioè dipinge) emana un odore di contentezza "come un bambino che gioca".

Federì domina l'intero libro: sia quando la narrazione riferisce le sue gesta, o ripercorre i suoi racconti (con una carica demistificatrice variabile, ora aspra, ora quasi divertita, ora amaramente rassegnata), sia quando si rivolge alle attività presenti della scrittura e della rimemorazione. Di fatto, il padre è nel racconto sempre: a seconda dei casi, protagonista diretto, interlocutore, oggetto di ricerca, filtro (anche tramite quaderni di memorie, di cui peraltro si apprende poco). La dedica a Rusinè assume così il significato di una sorta di risarcimento: giacché alla madre, tanto più amata ma anche tanto meno invadente e loquace, rimane, nella stessa memoria del figlio, uno spazio che si scopre dolorosamente esiguo. Il che tuttavia non esclude che sia proprio la presenza (sia pur muta o passiva) della madre a conferire profondità alla narrazione. Senza Rusinè, sarebbe tutto molto più banale e schematico; perfino Federì correrebbe il rischio del bozzettismo.

Almeno un cenno merita la caratterizzazione linguistica dei personaggi. Dato il carattere dialettofono dell'ambiente, non stupisce incontrare un certo numero di espressioni vernacole; meno scontata è invece la trascrizione del parlato dialettale, che ci restituisce un napoletano brusco, oltraggioso, ripetitivo, del tutto privo di risvolti pittoreschi. Tale eloquio non è esclusivo di Federì, ma sono certo i suoi umori contundenti e plebei a trovarvi l'evidenza più immediata: il rumoroso autoritarismo ("Chi cazz cumànna kaddìnt, io o voi?"), l'impazienza aggressiva ("Mimì, io parlo parlo e tu manc-pocàzz"), la crucciosa frustrazione ("Ho sbagliato, so' stato 'nu strunz. Ti dovevo dire: Rusinè, chi s'è visto s'è visto e nummeromperocàzz!").

Già da alcuni anni Domenico Starnone aveva manifestato la tendenza ad attenuare la verve comica a cui deve la sua notorietà letteraria. La satira spassosa della vita scolastica, l'intelligente e ironica raffigurazione dei travagli professionali e generazionali avevano lasciato spazio non solo a un gusto per il paradosso non di rado più grottesco che ilare, ma anche ad approfondimenti meditativi non immuni da squarci di cupezza. Da questo punto di vista, Via Gemito rappresenta senza dubbio un cimento cruciale: il passaggio a una narrativa autobiografica di respiro decisamente più ampio e ambizioso, che scava alle radici di un sofferta esperienza esistenziale. I risultati gli danno ragione. Nonostante qualche lungaggine (specie nell'ultima parte, dove si profila un'immagine di Napoli un po' sbiadita) e qualche indugio di troppo sui patemi adolescenziali del narratore, il romanzo appare robusto, ben congegnato, e steso con mano sicura.

Resta, non di meno, un dubbio. Considerando l'insieme dell'opera di Starnone, Via Gemito appare senz'altro il libro più importante: la felice riuscita della prova nella quale l'autore ha profuso il maggior impegno letterario ed emotivo. Non daremmo per garantito, invece, che dal punto di vista generale della narrativa italiana ciò equivalga a un superamento definitivo dell'immagine dell'autore di Ex cattedra, Fuori registro e affini - insomma, dello scrittore-insegnante capace di usare l'umorismo come un'arma e come una corazza. Anche se non osiamo pensare che cosa direbbe, a questo riguardo, Federì.

Premio Strega 2001.

«Bello, non bello, chi se ne fotte, Mimì: l'essenziale è che ho sempre pittato ... Sono stato un uomo libero, ho preso tutti quanti a rutti in faccia.»

Gli occhi seri, indagatori e cupi di un ritratto di Albrecht Dürer datato 1526 ci osservano dalla copertina del nuovo romanzo di Starnone. Esprimono bene lo spirito rancoroso, ma al contempo autocommiserativo del protagonista e ricordano lo stretto rapporto con l'arte che pervade tutta la storia.

Una vicenda all'insegna della "napoletanità", ma quella vera, autenticaa, non quel ritratto folcloristico un po' "melenso" che fanno della città alcuni autori (cogliendone solo l'animo furbesco, astuto, truffaldino, comico) che dipingono Napoli come non è. Federico (Federì, Fdrì, Fdricchié...) è anche, a modo suo, furbo, ma non è questa la sua principale caratteristica. È un uomo dotato di creatività e fantasia, che potrebbe diventare un grande artista, se la povertà non lo costringesse a guadagnarsi da vivere lavorando nelle ferrovie. È un uomo determinato, che non rinuncia a dipingere malgrado una famiglia numerosa da mantenere. Potrebbe rappresentare una figura positiva, e invece non lo è. E a dircelo è uno dei figli, il primogenito, Mimì, che ricostruisce la vita del padre e, di conseguenza, quella della madre, dei fratelli, della famiglia. Un po' attraverso i racconti degli anni precedenti alla sua nascita fatti soprattutto dal padre, un po' risalendo ai propri ricordi, confrontati, con la consapevolezza della maturità, con quelli degli altri. Ne emerge una figura di uomo violento, astioso, insoddisfatto, egocentrico ben diversa da quella che Federì vorrebbe dare di se stesso.Un uomo che travisa il passato, che ricostruisce gli eventi secondo la propria soddisfazione, che si reinventa senza rendersene conto. Un po' mitomane, molto egoista e decisamente violento Federì sfoga tutta la sua rabbia contro il destino sulla moglie, Rosa (Rusinè), colpevolizzandola in ogni modo e, soprattutto, picchiandola continuamente. Ma non teme di accanirsi anche contro Napoli, i colleghi, gli artisti, i critici, potremmo dire l'intera umanità. Una voce "invadente" che spesso assume toni esagerati, un continuo turpiloquio dialettale che Starnone ripropone nei suoi termini originari, il più delle volte senza traduzione, e malgrado ciò comprensibilissimi anche per il lettore che napoletano non è. È il suono, la cadenza, il ripetersi di alcuni vocaboli che rendono immediatamente familiare un dialetto la cui ricchezza è tale da poter definire qualsiasi sentimento. Qui si ritrova la vera Napoli, così si ricostruisce un mondo. Riscoprendo caratteristiche comuni come la mitomania, ad esempio, forse generata da secoli di infelicità che vogliono essere cancellati, o la strafottenza, la provocazione che serve a tracciare i limiti del proprio territorio, del proprio spazio, limiti necessari in un luogo in cui la propria libertà è da difendere quotidianamente. Federì è anche un millantatore, ma, come spesso accade, è un atteggiamento di difesa più che di aggressione. Ed è un maschilista, talvolta in modo insopportabile. È figlio di un retaggio culturale che risente l'influsso della cultura mediorientale; è solidamente radicato nella convinzione che la moglie debba restare a casa con i bambini, che non debba partecipare in alcun modo alla vita sociale del marito, che sia spesso un peso, e che in pubblico possa essere solo fonte di disagio. Federì talvolta in effetti si è vergognato di Rusinè, per quel suo desiderio di essere "elegante", perché è appariscente, perché piace agli uomini: una vergogna che si confonde con la gelosia e da cui sfuggire è difficile, anzi impossibile. Rusinè morirà molto prima del marito, dopo "un'agonia lunga anni" costellata da tormenti e furiose liti, da un'infelicità difficile persino da descrivere, che la rassegnazione non basta a sopire, malgrado la sua immagine "di donna contenta". "Ho portato il rimorso, lo porto ancora, di non essermene accorto, di essermi addestrato a non accorgermene", scrive il figlio. Perché la figura del padre era preponderante, perché il non vedere era anche un modo per i figli di sopravvivere all'infelicità, di costruire per sé stessi una vita differente.

È poco importante sapere se Federico artista avrà o meno successo, se le sue opere continueranno a essere esposte in qualche galleria o nelle sale di qualche comune, come il suo capolavoro I bevitori, frutto di anni di lavoro strappato alle urla dei figli, ai problemi familiari, alla rabbia. L'importante è ricordarlo com'era in Via Gemito. Il modesto appartamento di Via Gemito, al Vomero, è stato il cuore di una vita, non l'unica casa della vita, ma la più importante. Qui si è svolta gran parte della storia narrata che Mimì ricostruisce lentamente e riscopre nella sua verità. E con stupore, talvolta, ci propone alcuni episodi, come se lui stesso, raccontandoli, ne avesse per la prima volta piena consapevolezza. Si è detto che questo romanzo è parzialmente autobiografico e che molti dei personaggi descritti siano riconoscibili nella realtà. Non mi sembra particolarmente importante saperlo, perché Starnone è riuscito comunque a ricostruire un clima, un mondo esuberante, logorroico, straripante, "sopra le righe" che assume caratteristiche di universalità che molti lettori napoletani, italiani, mediterranei potranno riconoscere.

A cura di Wuz.it

L'articolo è stato aggiunto al carrello

Le schede prodotto sono aggiornate in conformità al Regolamento UE 988/2023. Laddove ci fossero taluni dati non disponibili per ragioni indipendenti da IBS, vi informiamo che stiamo compiendo ogni ragionevole sforzo per inserirli. Vi invitiamo a controllare periodicamente il sito www.ibs.it per eventuali novità e aggiornamenti.

Per le vendite di prodotti da terze parti, ciascun venditore si assume la piena e diretta responsabilità per la commercializzazione del prodotto e per la sua conformità al Regolamento UE 988/2023, nonché alle normative nazionali ed europee vigenti.

Per informazioni sulla sicurezza dei prodotti, contattare complianceDSA@feltrinelli.it

L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri