L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri

IBS.it, l'altro eCommerce

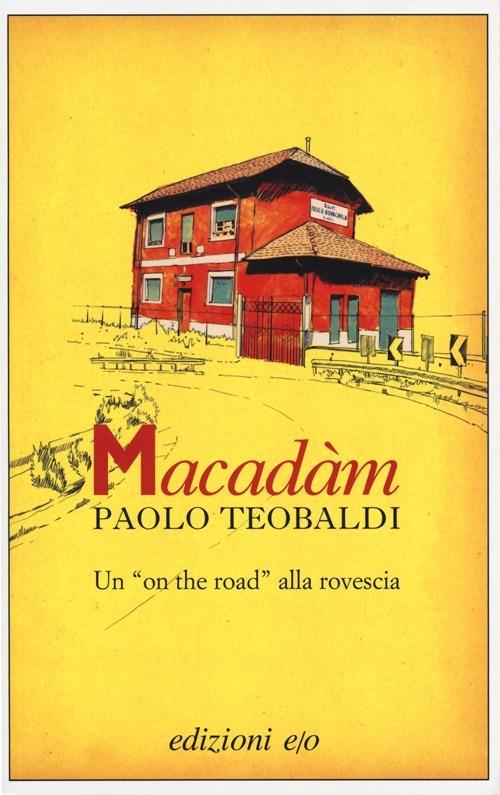

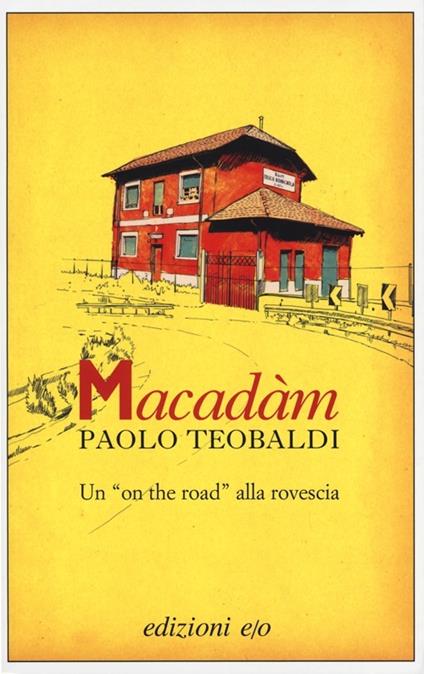

Macadàm

Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).

Grazie per la tua recensione!

Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti

Tutti i formati ed edizioni

Anno edizione: 2013

Anno edizione: 2013

Fedele alla deontologia della sua missione civile, il cantoniere Gengoni Selvino percorre e controlla ininterrottamente, avanti e indietro, il cantone che gli è stato affidato, cioè il "suo" tratto di Nazionale (per la precisione attorno al Km 238,491 della Strada Statale n. 16 Adriatica, in località detta Il Curvone), tenendo sempre gli occhi bene aperti, per cui diventa testimone più o meno oculare - dei grandi fatti che la Storia del XX secolo (e degli inizi del XXI) gli srotola davanti, alcuni dei quali realmente accaduti, altri inventati di sana pianta. Il romanzo è un compatto affresco fatto in casa secondo i procedimenti narrativi tipici dell'affabulazione popolare, epico e corale nello stesso tempo: epico per chi ancora sappia apprezzare l'epica "della pacca di fava", quella cioè attenta alle piccole cose oltre che ai grandi eventi; corale perché accanto al protagonista e a sua moglie Isolina pullula una galleria di personaggi minori, che la sanno e la dicono lunga sul Paese reale. La narrazione alterna pagine comiche a pagine tristissime, come capita del resto nella vita concreta: a entrambe, ciclicamente, fa da contrappunto, in una sorta di amaro basso continuo, il dialogo impossibile del cantoniere con suo figlio.

L'articolo è stato aggiunto al carrello

L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri

Siamo spiacenti si è verificato un errore imprevisto, la preghiamo di riprovare.

Verrai avvisato via email sulle novità di Nome Autore