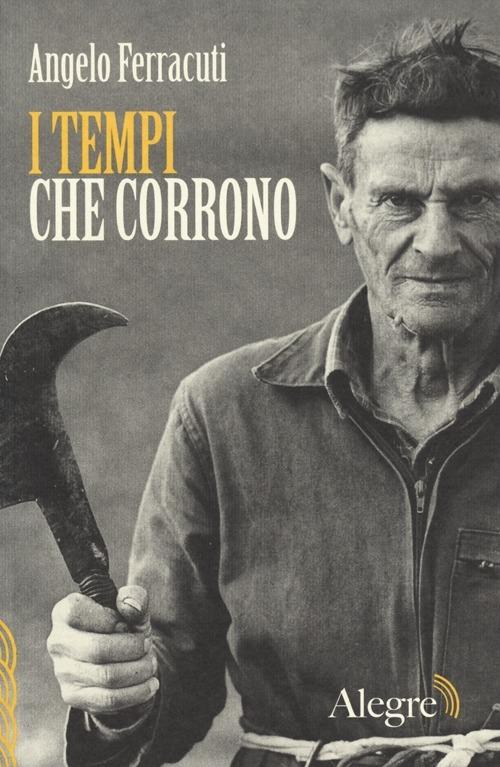

"Tutto inizia con uno stato d'astenia, perdita di peso, quindi arriva la tosse, le infezioni bronchiali, il versamento pleurico, il vomito fecaloide, poi il corpo si deforma, comincia a gonfiarsi. Alla fine si muore soffocati, tra sofferenze atroci, straziati da un dolore invincibile". Questo è l'amianto, o meglio, gli effetti che la sua inalazione ha su un organismo vivente. In Italia centinaia di uomini sono morti in questo modo: per lo più si tratta di operai stipati dentro capannoni, insani oltre ogni dire. In casi come questo è difficile persino parlare di morte da bestie, si tratta di qualcosa di molto più brutale. Angelo Ferracuti racconta questo particolare tipo di brutalità, allo stesso tempo politica e sociale, nell'ultimo romanzo pubblicato da Alegre, I tempi che corrono. Si tratta di una raccolta di reportage dallo spiccato taglio narrativo, pubblicati su diverse riviste ("Il Manifesto", "Diario della settimana", "Rassegna sindacale", "Il Reportage") lungo un arco temporale di circa otto anni, dal 2006 fino a oggi. Il tema dominante è quello del lavoro, l'unico spettro che al momento si aggira per l'Italia; uno spettro di cui tutti parlano, ma che pochi riescono realmente a descrivere per ciò che è diventato dopo vent'anni di sistematica, oltre che scientifica, destrutturazione di ogni sua forma contrattuale. Ferracuti appartiene a tale cerchia ristretta. La narrazione spazia dai campi pugliesi, pieni di migranti e caporali, ai sottoscala di Padula nei quali due donne hanno perso la vita, arse vive, cuocendo materassi a due euro e cinquanta all'ora, mentre si festeggiava la nazionale di calcio; dagli stabilimenti marchigiani di Della Valle, dove per un annuncio lasciato su una bacheca si perde il lavoro, alla logica spietata del mobbing e al suo inseparabile corredo di depressioni, allontanamenti e licenziamenti incontrovertibili. Tutto, in questo libro, concorre a creare un'immagine del nostro paese distante anni luce da quella dominante. Un'immagine che si pone lucidamente il problema della sincerità. Non della verità, desidero essere chiaro a riguardo, ma di quel particolare modo di aderire al vero che con un termine un po' roboante è possibile definire "sincerità": ossia l'obiettività propria di uno sguardo di parte, di uno sguardo irrimediabilmente compromesso con la materia che ci si sforza di registrare, analizzare e criticare, e che in virtù di tale compromissione, spesso, ci si pongono le domande giuste, quelle che prevedono un risveglio brutale. Che ne è degli operai? Dove sono finiti tutti? Com'è cambiata la loro condizione? Un tempo tutto questo si racchiudeva dentro il termine, ormai desueto, di "mondo operaio". Poi quel termine è scomparso gradualmente. Ferracuti ha fatto di tutto per riportarlo al centro della propria agenda politica personale, e lo ha fatto con una rabbia tutta particolare che è anche il maggior pregio del libro, il suo incedere distintivo. Si tratta di una rabbia compassata, garbata, quasi aggraziata; una rabbia che non cede mai il terreno alla semplice indignazione o all'invettiva tout-court, ma che diventa pressante man mano che si accosta all'oggetto osservato, per poi allontanarsene subito dopo, in modo da recuperare la distanza giusta per tentare di storicizzarlo, tenendo conto di tutta la sua intrinseca complessità; una rabbia pensierosa, preoccupata, fragile, costantemente in cerca di spiegazioni sul perché mai in questo paese, più che in altri, i conti non tornino mai. Non a caso, i numi tutelari del libro sono Volponi, Pasolini, Di Ruscio, Fenoglio, tutti intellettuali che si sono posti il problema di descrivere il cambiamento attorno a loro mentre tutto era ancora in movimento, assumendo personalmente il rischio che tale azzardo comporta. L'autore dedica loro parte dei reportage presenti nel suo libro. Attraverso le loro parole, egli continua instancabilmente a perseguire il proprio obbiettivo, e cioè a raccontare "un paese corrotto fin nelle fondamenta, consociativo, con un'opposizione politica inconsistente. Un paese con la classe imprenditoriale peggiore d'Europa, la meno intelligente e democratica, la più assistita"; lo racconta anche quando sembra parlare d'altro, persino quando sembra divagare. Spesso la narrazione assume una forma dialogica. Ferracuti interroga il vuoto che quelle figure di riferimento hanno lasciato dietro di sé, il loro fantasma civile che continua ad aleggiare per l'Italia: "Cosa avrebbe pensato Pasolini di questa Italia? Cosa direbbe del popolo immigrato e disperato, della guerra in Iraq? Non debbo farmi più queste domande, inutile. Anzi debbo farmele più spesso. Promesso". Gran parte dei suoi quesiti rimane inevitabilmente irrisolta, benché anche il semplice fatto di porseli, lungi dall'essere un mero artificio retorico, restituisce piuttosto l'impressione di aver fatto un piccolo passo in avanti. E forse scrivere significa anche questo: ricalibrare il disgusto, dare il giusto peso alle cose. Nulla di pazzesco, in fondo. Una rasoiata inflitta per fare male, certo, ma mite, paziente, discreta. Daniele Zito

Leggi di più

Leggi di meno