L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri

IBS.it, l'altro eCommerce

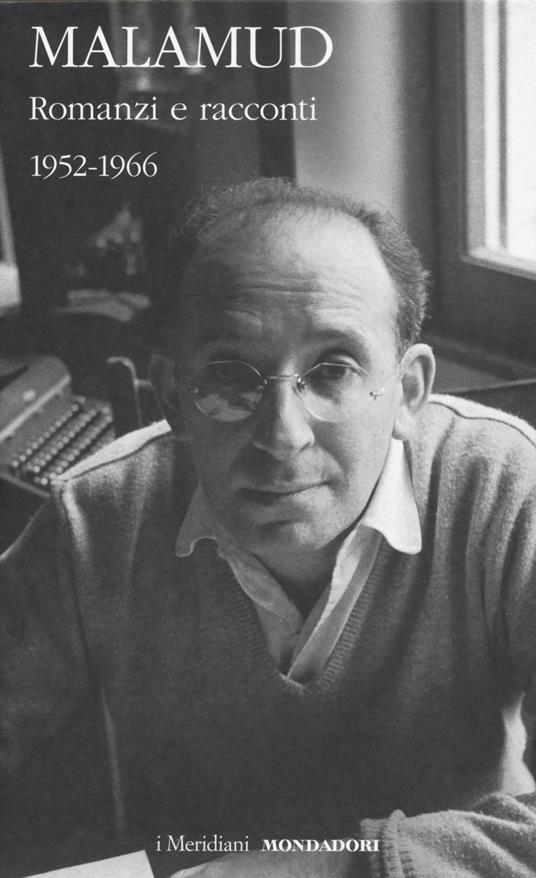

Romanzi e racconti. 1952-1966. Vol. 1

Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).

Grazie per la tua recensione!

Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti

Tutti i formati ed edizioni

II Meridiano, primo di due che offrono l'opera omnia di Malamud con molte nuove traduzioni, propone i romanzi e le raccolte di racconti pubblicati tra il 1952 e il 1966. A "The Natural" (1952) e "The Assistant" (1957), presentati con i titoli "Il fuoridasse" e "II giovane di bottega", si affiancano "Una nuova vita" (1961) e "L'uomo di Kiev" (1966), e i racconti di "II barile magico" (1958) e "Prima gli idioti" (1963). Autore peculiare per lo stile e la lingua ingannevolmente semplici e a tratti sorprendenti ottenuti trasferendo nell'americano le cadenze e l'ironia dello yiddish, Malamud affronta spesso nella sua narrativa il tema del "doppio" e quello dell'identità ebraica, offerta, ripudiata e amata, dando vita a personaggi attraverso i quali però offre un ritratto dell'umanità tutta. Il suo sguardo introspettivo e spietato eppure così indulgente e partecipe dà spessore ai protagonisti delle sue storie, li rende commoventi irritanti, umani. Il saggio introduttivo è firmato dal critico inglese Tony Tanner. La cronologia e le dettagliate notizie sui testi si devono a Paolo Simonetti.

Nel 1971, all’intervistatore che gli chiedeva di definire il tipo di personaggio ritratto in tre raccolte di racconti e cinque romanzi, Malamud rispondeva usando due parole onomatopeiche: Oi vey. Il richiamo all’identità lo riportava d’istinto all’origine, al suono del grido yiddish che esprime, e comprime, la sofferenza ereditata da una tradizione millenaria. Nulla di molto diverso da quanto andavano rielaborando allora, se si eccettua Salinger, i suoi colleghi di origine ebraica, la cosiddetta generazione “forte” e scadenzata negli anni di Henry Roth, Saul Bellow, Philip Roth: i maturi battitori di piste, che avrebbero piantato il loro romanzo ibrido nel seno della tradizione americana, integrandola con la propria storia. Ma da questo complesso narrativo Malamud, coetaneo di Bellow, sarebbe riuscito a differenziarsi, fino al punto da suscitare le riserve di Philip Roth, il quale obiettava al maestro più anziano di aver in qualche modo inventato i suoi ebrei, facendone “una metafora per certe possibilità e certe promesse umane”. In verità, qualcosa di molto americano e, al contempo, molto universale.

Definito da Irving Howe “il più enigmatico e misterioso degli scrittori ebrei americani”, dal 1971 Malamud ha continuato a costruire il suo canone aggiungendo almeno altri due romanzi di calibro: Le vite di Dubin e La grazia di Dio. Ma è nella prima fase, quella situata fra gli anni cinquanta e sessanta, che la sua scrittura si configura con tratti distintivi e un po’ disgiuntivi (proveniva da una famiglia di non scrupolosa ortodossia religiosa), pur nell’uso di topoi ebraici: l’ebreo come everyman, l’ossessione del doppio (il golem), il magico, lo humor (lo schlemiel), il lamento. A questa produzione viene ora dedicato un volume dei “Meridiani” nel centenario della nascita, aperto dall’introduzione “datata”(1971) di Tony Tanner e composto dai primi quattro romanzi (due ritradotti e con nuovo titolo) e tre raccolte di racconti. A un aggiornamento critico storicizzante sui singoli testi provvede Paolo Simonetti negli ottimi apparati. Il lettore ha così, oltre alla materia prima, anche due sguardi temporali diversi su un corpo narrativo denso e problematico, dialettico proprio ai fini delle entità messe in discussione: ebraicità e americanità; passato e nuova vita; realtà e trasfigurazione universalizzante, o storia e favola.

Non è un caso che Malamud esordisca nel 1952 con Il fuoriclasse (The Natural, il dotato di talento naturale, Il migliore nella prima traduzione italiana), un romanzo (etnicamente depistante?) sul mondo del mitico baseball americano, privo di personaggi ebraici; e che poi si affermi con il lirico The Assistant (1957), il commesso, e ora, nella traduzione di Angela Demurtas, Il giovane di bottega. Con questo capolavoro Malamud rientra nei binari e, come i suoi colleghi, prende a guardare indietro alla nativa Brooklyn dell’immigrazione (nel suo caso mista, ebraica e italiana) negli anni difficili della Depressione, quando, osservatore non osservato, imparava a scrivere racconti nel retrobottega del padre. In verità, nel Giovane di bottega il personaggio eponimo è proprio l’italiano cattolico, Frank Alpine, la cui vita s’intreccia con quella del protagonista, il vecchio e sfortunato Morris Bober (schwer è la sua massima: la vita è dura, “dolorosa”). Frank, ossessionato dalla figura misericordiosa di san Francesco, ne diventa il commesso, o meglio l’assistente, e poi, alla sua morte, l’erede putativo, fino a scegliere di farsi circoncidere e di convertirsi alla sua religione.

“Dopo la Pasqua si fece ebreo”: un finale fulminante, epigrammatico nella sua brevità, e soprattutto misterioso nel suo convergere su quella Pasqua dall’aura sacrificale. A meno che essa non alluda alla conquista di una nuova vita (o dell’emancipazione alla maturità) solo dopo una morte ritualistica della vecchia vita. E questo è un disegno non estraneo all’opera di Malamud.

Ma anche Malamud oscilla. È in cerca di vie (e vite) mediane, di compromessi con le convenzioni del romanzo etnico. E così Una nuova vita (1963) intende essere più schiettamente un “romanzo americano”, una storia “d’amore romantica”, qualcosa di “nuovo” per i suoi lettori e “per me”. E infatti racconta di un newyorkese che “si trasferisce all’Ovest per cominciare una nuova vita spirituale. No, non è autobiografico”, tenne allora a precisare Malamud, esso riguarda piuttosto “un insegnate ebreo, che però agirà in un mondo non ebraico”. E tuttavia, se la nuova vita a Ovest resta “aggrappata a un’anima vecchia”, neanche in uno spazio miticamente americano si compirà il passaggio a una nuova condizione, soprattutto se a quel progetto si aggiunge, come fa il protagonista Levin, l’intento di allontanarsi dalla storia anche con il semplice gesto di rifiutare il giornale.

Nonostante le incrinature dell’impostazione teorico-narrativa, in questo romanzo si può intravvedere un primo taglio ombelicale dal racconto, per lo più urbano e monocentrico, dell’ortodossia ebraico-americana, un taglio che è possibile (se è possibile fino in fondo) solo dopo aver iniziato a ricostruire la storia. Ma iniziare, come nel Giovane di bottega, non basta: la storia bisogna attraversarla, non accantonarla. Da qui L’uomo di Kiev, il premio Pulitzer 1967, con il quale Malamud paga il suo pegno agli antenati e viaggia ancora più indietro nell’ebraicità, verso i tempi degli shtetl abitati dalla sua famiglia nella Russia zarista, per ricostruire attraverso Yacov Bok il caso del celebre processo Mendel Beilis (1913), un’occasione per alzare il sipario sull’ingiustizia dell’antisemitismo.

I racconti raccolti in Il barile magico (1958) e Prima gli idioti (1963) sono coevi al Giovane di bottega e, con poche eccezioni, riconducono il lettore all’imprigionante miseria urbana delle zone più umili di New York: piccoli ambienti claustrofobici, dove si confrontano anziani sconfitti dall’immigrazione (sarti, negozianti, ciabattini) e giovani animati da frustrate speranze. Malamud è maestro nella capacità di comprimere nello spazio / bottega della forma del racconto storie in bilico fra realtà e fantastico, naturalismo e grottesco. “Vite intere”, egli ha affermato nel 1973, “sono suggerite o comprese nel giro di dieci pagine o poco più, e ciò che viene rivelato al lettore in un certo senso non è altro che, diciamo, un aspetto del mistero dell’uomo”. Il mistero dell’uomo, non necessariamente dell’ebreo: o dell’uomo attraverso l’ebreo.

La favola L’angelo Levine ne offre un esempio: il sarto Manischewitz torna a casa una sera e trova un “negro” che si presenta come Alexander Levine. È forse ebreo? Gli chiede il sarto. “Lo sono stato per tutta la vita, di buon grado” è la risposta. Quando si parla di condizione umana e del fardello da portare, può essere fraternamente consolatorio scoprire, come fa il sarto, che “ci sono ebrei dappertutto”.

Un altro spiraglio si apre nei racconti, e a un altro livello, con la nascita della figura dell’artista. Questi è Arthur Fidelman, un artista fallito, protagonista di L’ultimo dei Moicani e in seguito del romanzo Ritratti di Fidelman (1969). Nella triade allegorica, gestita un po’ funambolescamente, dell’artista ebreo alle prese con il Giotto di san Francesco sul palcoscenico di Roma, dove Malamud soggiornò fra il 1956 e il 1957, sembra racchiudersi il senso di una svolta cui affidare nel futuro una nuova vita.

Caterina Ricciardi

L'articolo è stato aggiunto al carrello

L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri